DI AURELIO MUSTACCIUOLI

Innanzitutto vorrei sottolineare che, ai fini di una strategia di cambiamento sociale, ritengo fondamentale avere chiari riferimenti teorici, un set di strumenti adeguati ad interpretare correttamente la realtà e a individuare azioni coerenti che consentano lo sviluppo economico e il benessere sociale.

Gli strumenti utilizzati a tal fine sono quelli del liberalismo, per quanto attiene la filosofia politica, e della scuola austriaca di economia, per la teoria economica.

Non entrerò qui nel dettaglio di tali dottrine, né spiegherò perché siano gli unici riferimenti possibili, essendo disponibile amplia bibliografia in merito, mi limiterò solo a fare alcune considerazioni di base e a tentare una sintesi liberale, con l’obiettivo di individuare un punto di riferimento per una forza politica che possa intercettare la più ampia base di elettori possibile, sia coloro che appartengono alle diverse correnti del liberalismo, sia coloro che si considerano liberali pur senza avere chiari riferimenti teorici.

Considerazioni di base.

Va precisato che alla base delle teorie citate vi è un approccio rivoluzionario, quello dell’individualismo metodologico. Dove l’individuo, l’attore dell’azione economica, agisce con una conoscenza limitata e in una condizione di scarsità di risorse. Egli vede nella cooperazione sociale lo strumento con cui dare soluzione ai propri problemi e le sue azioni producono esiti intenzionali e inintenzionali.

Il fatto che molti abbiano confuso questo approccio con l’utilitarismo in senso stretto ha determinato gravi incomprensioni. Per l’utilitarismo “ la dimensione economica della vita non nasce dalla condizione di scarsità ma dal desiderio di ricchezza” (Infantino). Per l’individualismo metodologico, invece, l’azione umana non è mossa dal desiderio di ricchezza, ma dal voler soddisfare fini individuali soggettivi, non necessariamente economici, che necessitano di un razionale utilizzo di risorse scarse e il verificarsi di condizioni che consentano la pacifica interazione umana.

Non stupisce quindi, che questo metodo “abbia sviluppato una teoria politica che assegna al potere pubblico una funzione di complemento nei confronti della cooperazione sociale volontaria e che pone come garanzia della libertà individuale di scelta la conseguente e rigorosa limitazione di quel potere” (Infantino).

Al fine di evitare gli inevitabili conflitti nel loro utilizzo, dalla scarsità delle risorse deriva la necessità di assegnare tali risorse come proprietà privata ad individui o gruppi di individui.

Se le risorse sono di proprietà di qualcuno, allora quel qualcuno potrà utilizzarle per produrre beni che soddisfino i propri fini individuali. O scambiarle volontariamente, in modo che ciascun agente che effettua lo scambio ne tragga un beneficio soggettivo. In un processo che contribuisce alla generazione complessiva di ricchezza.

La proprietà privata assume pertanto un valore etico e il libero mercato acquisisce una sorta di moralità non intenzionale, essendo funzionale alla generazione di benessere.

Si definisce anarco-capitalismo la corrente del liberalismo che ha come valori base i concetti di proprietà privata (del proprio corpo, del proprio lavoro, dei beni mischiati con il proprio lavoro) e di libero mercato, e che come motore di sviluppo (che si realizza tramite la divisione e la specializzazione del lavoro) esalta la cooperazione umana su base volontaria tutelata dal principio di non aggressione.

L’anarco-capitalismo è una filosofia politica che estremizza il pensiero liberale, in quanto non prevede la necessità di una organizzazione di tipo statale. Lo stato, infatti, avendo il monopolio della violenza all’interno di un territorio, violerebbe il principio di non aggressione, in quanto userebbe tale violenza per prelevare forzosamente risorse dai cittadini al fine di erogare servizi di pubblica utilità. Gli studiosi anarco-capitalisti hanno poi dimostrato che un’organizzazione sociale basata sulla collaborazione volontaria funzionerebbe meglio di un’organizzazione basata sullo stato, e potrebbe produrre attraverso imprese e agenzie private tutti i servizi fondamentali per i cittadini quali giustizia, sicurezza, sanità e istruzione. Tale società, inoltre, sarebbe più libera ed efficiente in quanto indirizzerebbe naturalmente le risorse verso le funzioni più utili, senza la necessità di una mente centrale, che non sarebbe in possesso della necessaria conoscenza (e talvolta della volontà) per operare con la stessa efficacia.

La posizione anarco-capitalista ha fatto sorgere una diatriba tra i liberali: gli anarco capitalisti (an-cap) da un lato, che auspicano una organizzazione sociale senza stato e tutte le altre correnti liberali (liberali classici, libertari, libertari dello stato minimo o minarchici) dall’altro, che reputano lo stato indispensabile e ritengono la posizione anarco-capitalista irrealizzabile e poco concreta.

Una sintesi liberale.

Personalmente considero la posizione anarco-capitalista come la più coerente ed etica tra le posizioni liberali, ancorchè la più distante dalla realtà oggettiva; che è una realtà di stati sovrani che interagiscono fra loro. Tuttavia, trovo poco utile contrapporre frontalmente, quasi fossero incompatibili, la posizione an-cap con le altre posizioni liberali.

Ritengo invece importante cercare una sintesi tra esse in modo che venga salvaguardata sia la coerenza teorica che l’adesione alla realtà.

La posizione an-cap, in definitiva, traguarda l’obiettivo di un’organizzazione sociale che non prevede la coercizione e il monopolio della violenza in un territorio. Essa tuttavia, a mio parere, non va considerata come punto di arrivo necessario.

La posizione an-cap, infatti, ha il grande merito di definire valori etici con i quali non si deve venire a compromessi morali, ma con i quali si può venire a compromessi politici.

La posizione an-cap è una posizione morale e apolitica dove lo stato svanisce, le altre posizioni liberali sono posizioni politiche, dove lo stato è presente. Ma affinché esse non degenerino, devono avere come punto di riferimento morale la posizione an-cap. Diventa pertanto irrilevante se si possa o meno ottenere una organizzazione sociale senza stato. Gli stati sono il risultato di forze di tipo sociologico e psicologico che spingono gli individui a darsi, o a subire, questo tipo di organizzazione sociale. E’ un fatto; combattere con queste forze non è detto che sia possibile, o opportuno.

Facciamo un esempio per chiarire.

Per un an-cap le tasse sono eticamente sbagliate, perché violano il principio di non aggressione.

Un liberale dello stato minimo (un minarchico) potrebbe invece dire che esse sono giuste in quanto necessarie, perché per definizione lo stato deve prevedere il prelievo forzoso di risorse per sopravvivere.

Tuttavia, se il minarchico attribuisse un valore positivo alle tasse, inevitabilmente aprirebbe la strada ad una degenerazione dello stato verso posizioni non minarchiche. Sarebbe facile giustificare una continua espansione delle funzioni statali “per il bene comune”.

E d’altra parte è quello che è successo in tutte le democrazie moderne; dove la maggioranza delle forze politiche si proclama a favore di un contenimento delle funzioni statali, ma mai nessuna è riuscita a garantirlo.

Perché lo stato rimanga minarchico si deve avere come modello di riferimento morale la posizione an-cap; che ritiene le tasse una cosa sbagliata. Se si idealizza lo stato, questo si autoalimenta. Deve pertanto essere tenuto costantemente sotto controllo da forze guardiane, va reso più efficiente, più snello e meno impattante sulle libertà e le proprietà dei cittadini, in un’ottica di miglioramento continuo.

Viceversa, la posizione an-cap non va vista come una posizione di nemici dello stato. Non troverete infatti nessun an-cap che voglia necessariamente smantellare uno stato leggero ed efficiente.

Ritengo quindi sia ora di considerare l’anarco-capitalismo come parte integrante di un nuovo liberalismo allargato, che chiamerò per convenzione semplicemente Lib-(l’etichetta serve solo a capirsi, ho usato un prefisso per semplicità e per rendere l’idea di un concetto capace di abbracciare più correnti), che vede nella posizione an-cap la bussola morale e cerca un compromesso politico attraverso una struttura di stato leggera.

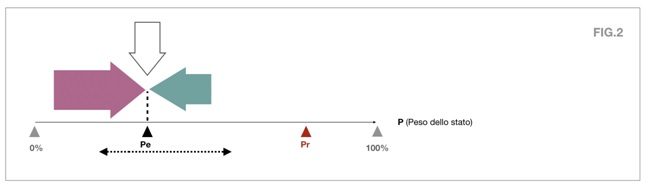

La Fig 2 schematizza il sistema stato dal punto di vista dinamico.

Immaginiamo di rappresentare su un asse orizzontale una proxi del peso dello stato compresa tra i valori 0%, ovvero assenza di stato o società anarco-capitalista e 100%, ovvero società socialista o comunista.

Immaginiamo di rappresentare su un asse orizzontale una proxi del peso dello stato compresa tra i valori 0%, ovvero assenza di stato o società anarco-capitalista e 100%, ovvero società socialista o comunista.

Risulta chiaro come il peso dello stato in un certo momento (Pe) non rappresenti un punto di equilibrio stazionario, in quanto soggetto a forze che tenderanno a farlo crescere (in rosso), forze che tenderanno a farlo rimpicciolire (in verde) e forze che non influiranno sulle sue dimensioni (in bianco).

Se le prime superano in intensità (freccia più grande) le seconde (freccia più piccola) è evidente che le dimensioni dello stato sono destinate a crescere nel tempo, facendo slittare verso destra Pe. Viceversa, se le seconde sono superiori alle prime, Pe slitterà vero sinistra, ovvero verso uno stato sempre più leggero; tuttavia non è detto che si raggiunga mai la situazione di società anarco capitalista, in quanto, con l’approssimarsi al punto zero, potrebbero aumentare le forze che tendono a fare crescere lo stato.

Se Pe diventa troppo grande generando i disagi di cui si è parlato nel primo paragrafo, si può arrivare ad un punto di rottura (Pr), ad esempio si potrebbero avere disordini sociali, che potrebbero sfociare in veri e propri moti rivoluzionari, o si potrebbe verificare una deriva autoritaria, o iniziare un progressivo irreversibile impoverimento. E’ bene pertanto tenersi lontano da Pr.

A questo punto, vorrei fare alcune considerazioni sulla legittimità degli stati e sul diritto di secessione.

Quando le democrazie a suffragio universale hanno cominciato ad affermarsi come forma di governo dominante, acquisendo quella connotazione positiva che mai avevano avuto nella storia, si è ritenuto che esse fossero le sole forme di governo che potessero garantire i basilari diritti umani.

Anzi, proprio in virtù della loro natura benigna, le democrazie dovevano estendere la garanzia di tali diritti al di là dei diritti negativi, per includere ciò che in un mondo civile dovrebbe essere (diritti positivi), dando per scontato che ciò avrebbe anche potuto essere. Se la democrazia è il governo del popolo, il popolo avrebbe volontariamente fornito le risorse per garantire a ciascuno i suoi sacrosanti diritti individuali.

Per questa loro natura speciale gli stati democratici non potevano quindi essere messi in discussione, né potevano vedere ridotti i confini territoriali che li delimitavano. Coerentemente con tale visione, non stupisce quindi che il diritto di autodeterminazione dei popoli si applichi solo in caso di occupazioni straniere, ma non all’interno dei confini nazionali. Gli stati democratici sono indivisibili.

Questa visione ha però due punti deboli.

Il primo è che le democrazie, come qualunque altra forma di governo, non creano ricchezza (sono i singoli individui che lo fanno) e pertanto non possono garantire quei diritti la cui attuazione richiede risorse non prevedibili.

Il secondo è che le democrazie basano la loro legittimità su un contratto sociale che non esiste, anzi istituzionalizzano un sistema coercitivo in cui diventa arbitrario il modo in cui alcuni diritti possono prevalere su altri.

Ecco quindi il paradosso delle attuali democrazie: per garantire sempre più diritti, gli stati estendono la quantità di servizi finanziati coercitivamente prelevando risorse dai cittadini, così facendo sacrificano sempre più ampi spazi di libertà individuali. Inoltre, tali risorse vengono sottratte al libero mercato, che le indirizzerebbe naturalmente e in modo più efficiente verso le finalità più utili, aumentando il livello complessivo di libertà.

È pertanto necessario e urgente introdurre nelle democrazie moderne un elemento correttivo, un giusto contrappeso capace di creare un sistema virtuoso di incentivi.

Tale elemento correttivo deve necessariamente sacrificare il tabù dello stato nazionale indivisibile, rendendo possibile costituzionalmente il diritto dei popoli di secedere costituendo stati democratici di dimensioni più piccole. È un modo per introdurre indirettamente una sorta di contratto sociale (oggi inesistente) e di contenere i rischi liberticidi delle “dittature della maggioranza”.

Il diritto di secessione non vuol dire automaticamente secessione, perché questa ha un costo, ma vuol dire pressione sui governi a fare meglio, in modo che il costo non valga la candela. Paradossalmente il diritto di secessione riduce i rischi di secessione.

Le democrazie hanno costretto i popoli a barattare libertà e proprietà in cambio di una fallace promessa di diritti, imponendo un continuo compromesso verso il basso che si basa sull’appropriazione, lo spreco e la ridistribuzione forzata di risorse individuali. In questo processo i cittadini sono diventati sudditi e si sono assuefatti a questa continua erosione di libertà.

Il diritto di secedere vuol dire mettere un limite a tutto questo, vuol dire essere consapevoli che c’è una linea che non può essere attraversata, che se si perde troppo l’amore per la libertà si va verso il buio della storia.

Con riferimento alla Fig 2, le dimensione geografica dello stato influisce sul punto Pr. Si può affermare che a parità di altre condizioni, al crescere delle dimensioni geografiche di uno stato, Pr è più piccolo.

Questo perchè in uno stato dalle dimensioni geografiche più grandi la percezione di inefficienza e il disagio sociale avvengono a livelli di tassazione e/o di debito e/o di spesa inferiori. Più è grande geograficamente uno stato, più è possibile, infatti, che si formino disomogeneità di gruppi sociali e ciò contribuisce direttamente a determinare tensioni interne. Si pensi alle disuniformità culturali, o a differenze nel tessuto industriale/finanziario, o nel PIL pro capite in regioni diverse. In quest’ultimo caso, in particolare, in regioni diverse si possono determinare residui fiscali diversi, con la conseguente percezione da parte dei cittadini di una regione che quelli delle altre vivano sulle loro spalle. Ciò causerebbe disagio e la nascita di forze autonomiste o secessioniste.

CONTINUA… Qui la prima parte